當 AI 正式成為搜尋引擎的核心,SEO 還重要嗎?

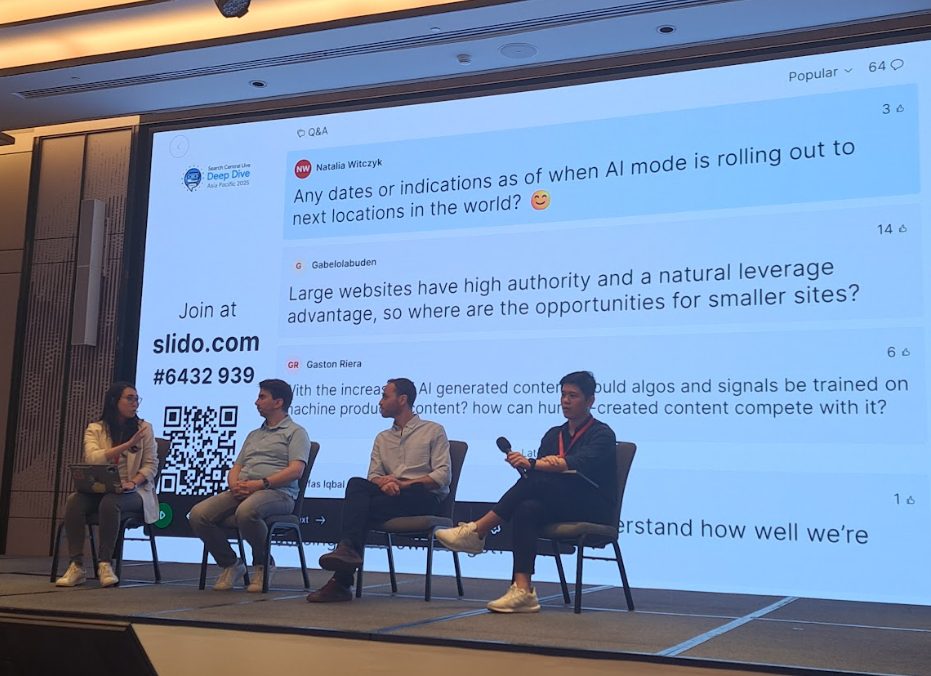

awoo 團隊親赴泰國曼谷,參加 Google 於 2025 年 7 月 23 至 25 日舉辦的亞太區首屆 Search Central Live Deep Dive 技術年會。這場為期三天的 SEO 研討會,由 Google 官方團隊主導,並邀請來自世界各地的社群專家參與,深入探討搜尋底層邏輯、AI 內容協作方式、檢索與索引的技術觀念,以及多國語系優化等各面向 SEO 實戰技巧。

本篇為 awoo 第一線觀察整理,濃縮 AI 時代下不變的 SEO 核心價值,告訴你在 AI 當道的時代,品牌最應該投資的優化重點與策略。

三日議程重點快速回顧

- 第一天【檢索日】:SEO is Dead?AI 搜尋時代的 SEO 新解讀!

- 第二天【索引日】:索引才是王道!技術 SEO × JavaScript × 多語系策略全攻略

- 第三天【搜尋展現與排名日】:品質與排名解密!從使用者意圖到 AI 時代的 SEO 新策略

活動精華整理:AI 搜尋時代下,六個 SEO 核心方向與實戰策略

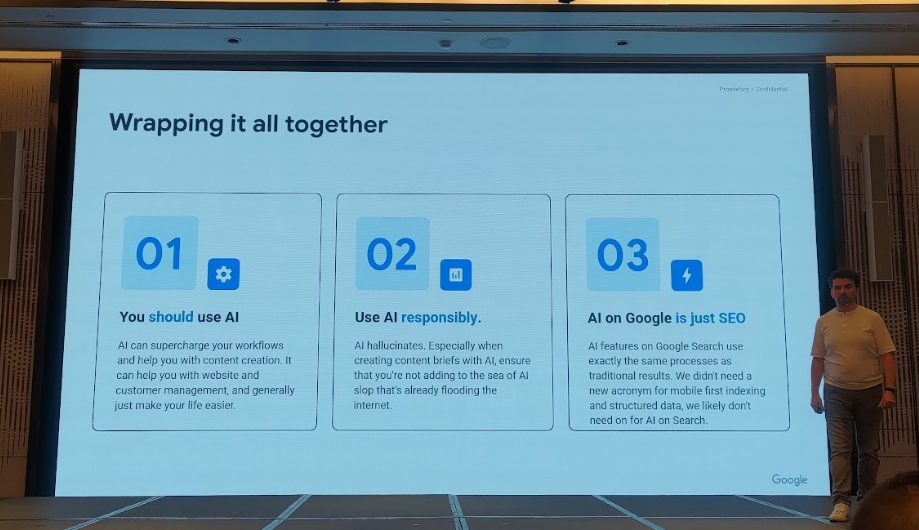

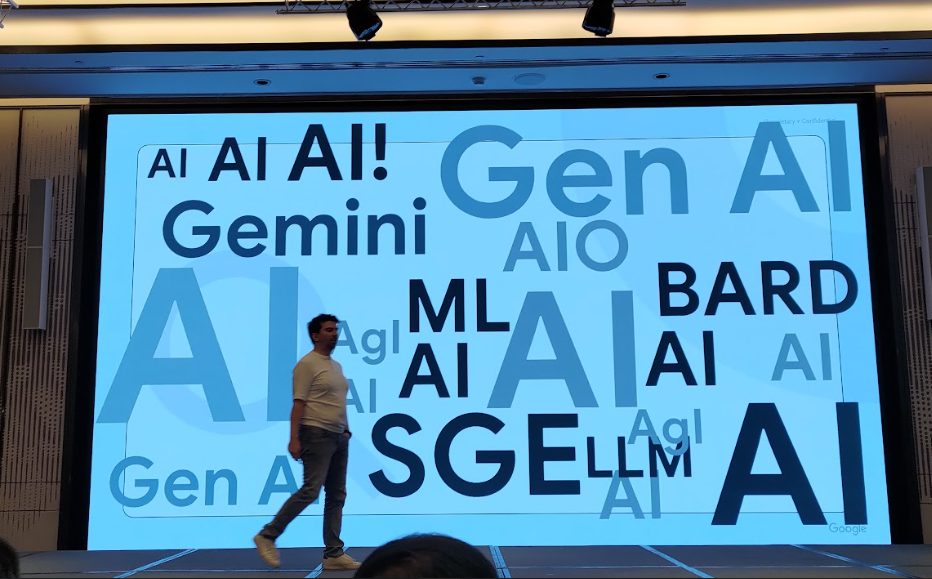

1. AEO/GEO ≠ 新技能,本質還是 SEO!

「AI 來了,是不是該放棄傳統 SEO,改做 GEO 或 AEO?」這是過去一兩年在社群上常見的提問,甚至有不少聲音主張 SEO 已經過時。但在活動第一天,Google 搜尋團隊的 Gary Illyes 就開宗明義指出:

「你只要繼續做好 SEO 就對了,不需要做什麼 GEO 或 AEO。」

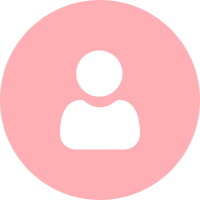

他強調,無論是 AIO(AI Overviews)、AI Mode 或 Gemini,這些看似全新的 AI 搜尋體驗,背後仍依賴相同的技術流程:Googlebot 檢索 → 索引 → 資訊提取 → 演算法排序 → 結果展示。

換句話說,AI 沒有改變搜尋的底層結構,只是改變了搜尋結果呈現的樣貌。

真正的挑戰在於:SERP(搜尋結果頁)的版位非常多元化。例如,搜尋結果中可能出現 AI Overviews、圖片、影片、People Also Ask、知識圖譜等版位,因此藍色連結已不再是唯一焦點。這讓傳統的「第幾名」思維失去意義,取而代之的是:「你的內容,能在幾個地方出現?佔據多少視覺空間?」

這也呼應社群專家的觀點:「SEO 目標已從 Position(排名)轉向 Presence(存在感)。」

💡 awoo 觀點:

AI 並沒有取代 SEO,而是讓我們重新思考:SEO 的真正價值是什麼?

過去我們習慣用線性的邏輯來衡量 SEO 成效:追求排名、計算點擊。但在 AI 搜尋時代 SEO 的角色正從「排名導向」轉變為「影響力導向」。重點不再只是網頁排在第幾名,而是品牌是否具備足夠的存在感,能在不同平台被看見、被討論、被引用、被信任,進而影響使用者的選擇。

換句話說,在 AI 搜尋時代,SEO 不再只是追求曝光與導流,而是累積品牌的影響力資產。衡量 SEO 成效的指標,也應該從「網站表現」拓展到「品牌認知」的層面。

2. 關鍵字思維已死?使用者決策歷程渾沌化

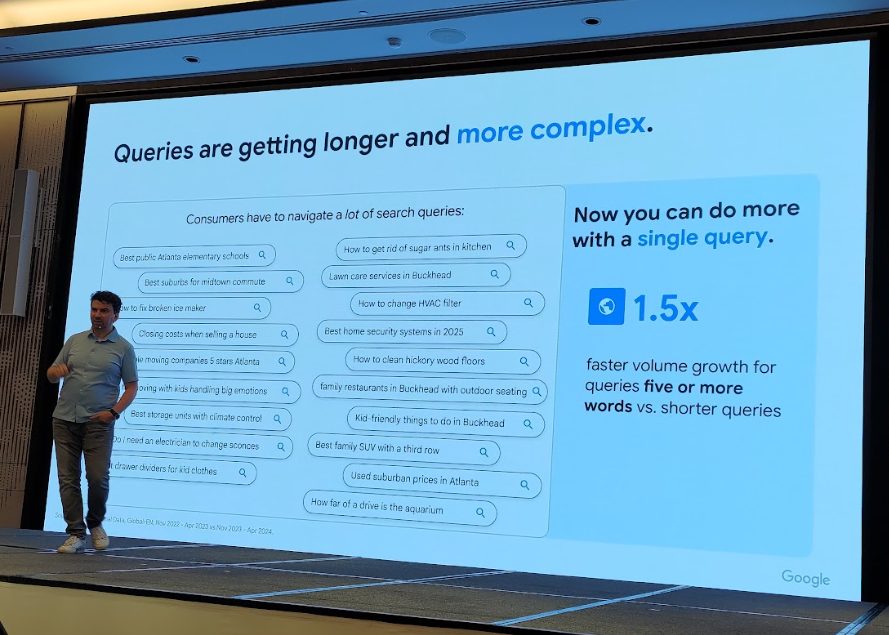

過去,我們做 SEO 是從「使用者搜尋什麼關鍵字」出發,推估其背後意圖、新增對應內容。但在 AIO、LLM 上,用戶不再輸入簡短詞語,而是以一句話、一段話、一整個問題情境,與搜尋平台進行互動。搜尋不再是單點行為,而是變成一場對話式的決策歷程。

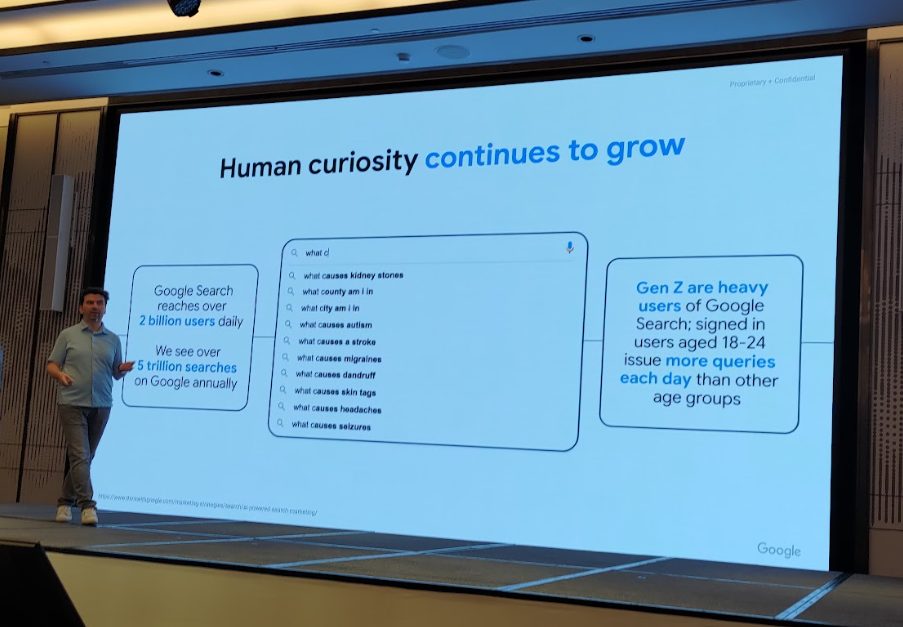

Google 官方分享的數據指出,18–24 歲用戶對 AIO 滿意度極高,因為 AI 可以一次整合資訊,快速解答複雜問題。例如長尾查詢(long-tail queries)成長速度為短字詞查詢的 1.5 倍,也顯示出用戶的搜尋行為愈來越複雜。

這種搜尋樣態的轉變,導致我們無法再用單一關鍵字或頁面對應需求。內容策略也必須隨之轉型:從「關鍵字為核心」轉向「使用者問題為核心」。在這樣的環境下,建立主題地圖(Topic Cluster)、回應完整決策歷程,才能真正被 AI 青睞及引用。

💡 awoo 觀點:

以「關鍵字」作為優化目標,依然是最主流的 SEO 方法,但在 AI 搜尋逐漸普及的情境下,可能已難以涵蓋使用者越來越複雜的搜尋需求。

未來在內容選題上,應該從「關鍵字導向」轉為「情境問題導向」。例如,如果主題是「藍芽喇叭」,那麼子主題可能會涵蓋「價格」、「評價」、「家用/戶外用」、「熱門型號比較」等。

不過實務上最大的挑戰在於,過去我們可以根據關鍵字搜尋量來驗證市場需求、評估是否需新增內容;但現在若要從「使用者問題出發」,所衍伸出的查詢語句,目前則缺乏具體的搜尋量數據佐證,我們無從驗證這個查詢是否有足夠需求。這將取決於 Google、ChatGPT 等 LLM 平台,未來是否開放搜尋字詞與對話查詢的後台數據。

3. 鞏固體質面:檢索與索引才是排名的起點

無論 AI 搜尋如何進化,Google 的排名仍始於「看得到你」與「讀得懂你」。而這一切的前提,是網站是否具備良好的技術體質。

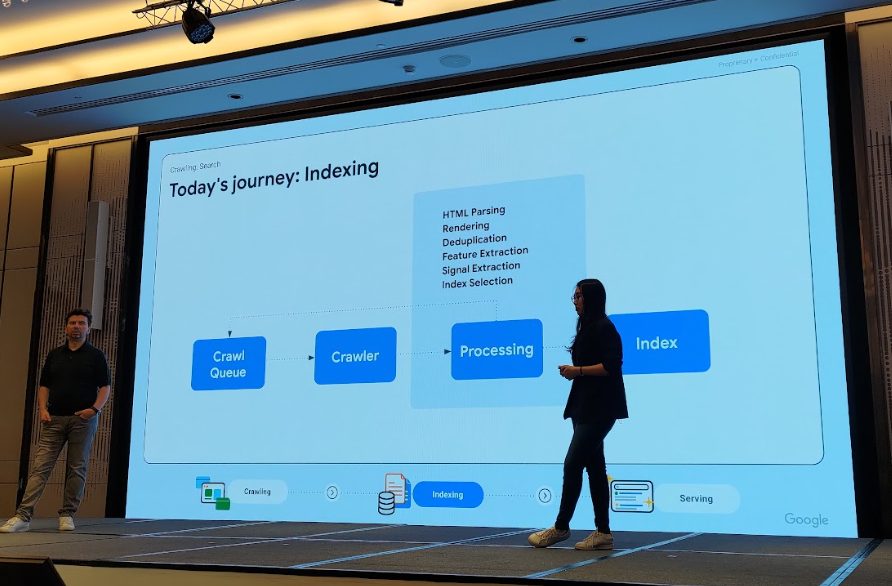

在活動中,Google 團隊明確指出:Googlebot 的運作邏輯沒有變,搜尋系統仍然依循「檢索 → 索引 → 排名」的流程。這代表,如果網站架構混亂、檢索效率低落、錯誤頁面過多、重複內容多,無論內容再好,也可能永遠無法被納入排名競爭的起跑點。

特別是在 AI 爬蟲會頻繁爬取網頁、需要更多上下文理解的情境下,網站體質狀況更是關鍵。

這次活動中也有社群專家分享實戰案例:如某大型航空網站產出數十萬頁內容,但因為頁面彼此間毫無連結,幾乎沒有取得良好索引與曝光。直到加上「附近城市連結」與「季節性航線頁」的邏輯串接後,整體曝光才顯著成長。

💡 awoo 觀點:

如果說網站內容是血肉,那麼技術體質就是骨架。沒有良好的體質支撐,內容寫再多都無法進入 AI 搜尋的賽道。

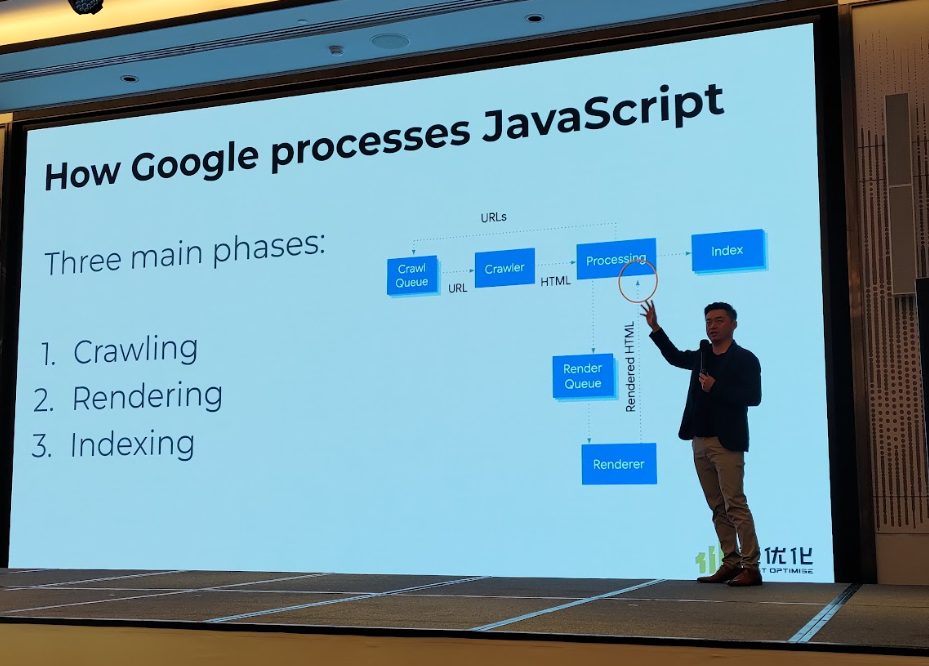

從規劃清楚的網站架構動線、減少無意義的 JS 渲染、加入結構化資料標記、管理檢索預算,到使用 robots.txt、noindex 排除低價值頁面,都是網站在 AI 時代脫穎而出的技術關鍵。

4. 高品質內容的核心仍是「人」

AI 工具越來越強,內容產量也隨之暴增,但在活動現場,多位講者不約而同強調:「真正能被 AI 搜尋選中的內容,不是誰寫得多,而是誰能呈現真實經驗與觀點。」

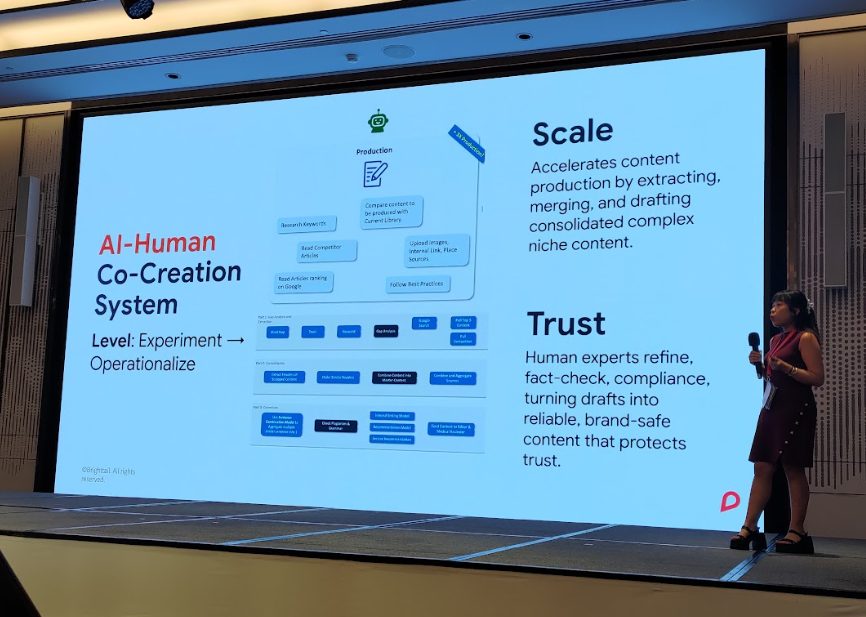

社群專家們也分享與 AI 協作的流程:先透過 AI 建立主題地圖、分析使用者問題、產出初稿,接著由內容編輯補上品牌觀點與第一手經驗。這種「AI 起稿、人類潤筆」的分工方式,已成為許多內容團隊的新日常。

而對於業界關心的問題:「AI 產出的內容會不會被懲罰?」Google 官方的回應非常明確:Google 不在意是 AI 寫的還是人寫的,只在意這篇內容對使用者有沒有幫助?能不能解決問題?

這也呼應 Google 強調的 E-E-A-T 原則:專業性(Expertise)、權威性(Authoritativeness)、經驗(Experience)與可信度(Trustworthiness)。AI 可以協助蒐集與整理專業知識,但品牌是否具備真實的使用經驗與可信立場,才是能否被引用的關鍵。

特別是在 AI Overviews 越來越重視「可信度來源」的情境下,內容中是否提及作者立場、專業觀點、個人經驗,將成為決定是否被引用的重要門檻。反之,如果全部仰賴 AI 生成、內容缺乏特色與洞察力,不只難以建立信任,還可能在 AI 搜尋裡直接被過濾掉。

💡 awoo 觀點:

AI 工具的進化速度令人驚艷,無論是生成文字、圖像、影片還是翻譯,品質都越來越逼近專業水準。把 AI 納入工作流程,已經不是選擇題,而是時代趨勢,就連 Google 也明確鼓勵大家善用 AI。

但無論工具再怎麼強,有一件事始終不變:品質至上,目的比手段更重要。可以用 AI 寫稿,但不能交出一篇空洞、沒有觀點、只是做資料整理的內容。這樣的內容不僅難以打動人,也無法被 AI 信任或被引用。

品牌該做的,不是與 AI 對抗,而是善用 AI 加速工作流程、釋放人力,將精力集中在「觀點、經驗與洞察」的產出上。同時,建立一套內容品質審核機制,讓每一篇內容都具備觀點、精準度與人味。

在內容過度飽和的時代,傳遞「信任感」與「內容深度」,將是品牌最重要的內容護城河。

5. 多國語系/國際化 SEO:不只是語言翻譯,要理解在地搜尋意圖

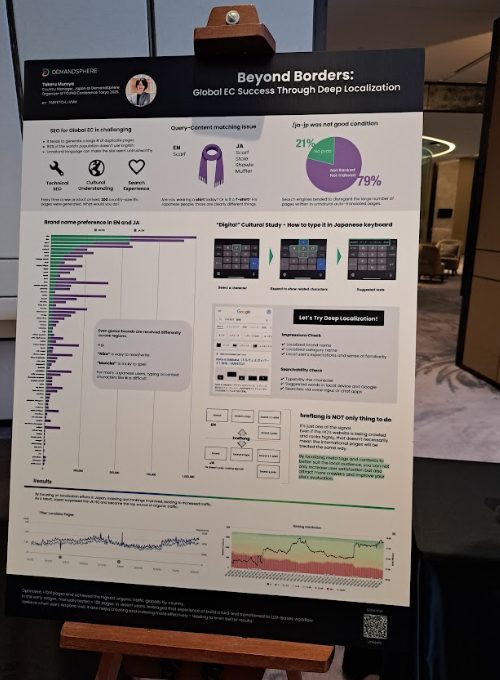

當品牌跨足國際市場,網站支援多語言版本已成為基本配備,但真正的挑戰遠不止於「翻譯」。這次活動中多位講者指出:「多國語系 SEO 的關鍵,不是語言轉換,而是對當地文化與搜尋意圖的理解。」

例如在第二天的海報發表(Poster Session)環節中,一位跨境電商的講者分享了從美國進軍日本市場的困境。他們發現,在美國稱作「T-shirt」的商品,在日本文化中會使用各種詞彙去細分 T-shirt 類別:有的用「圓領 T 恤」、有的搜尋「短袖 T 恤」、甚至也有「棉質 T 恤」。這代表:同一件商品,在不同文化語境中有截然不同的搜尋邏輯與詞彙偏好。 如果只是把原文頁面逐字翻譯,無法滿足當地用戶的搜尋習慣,內容策略自然也難以奏效。

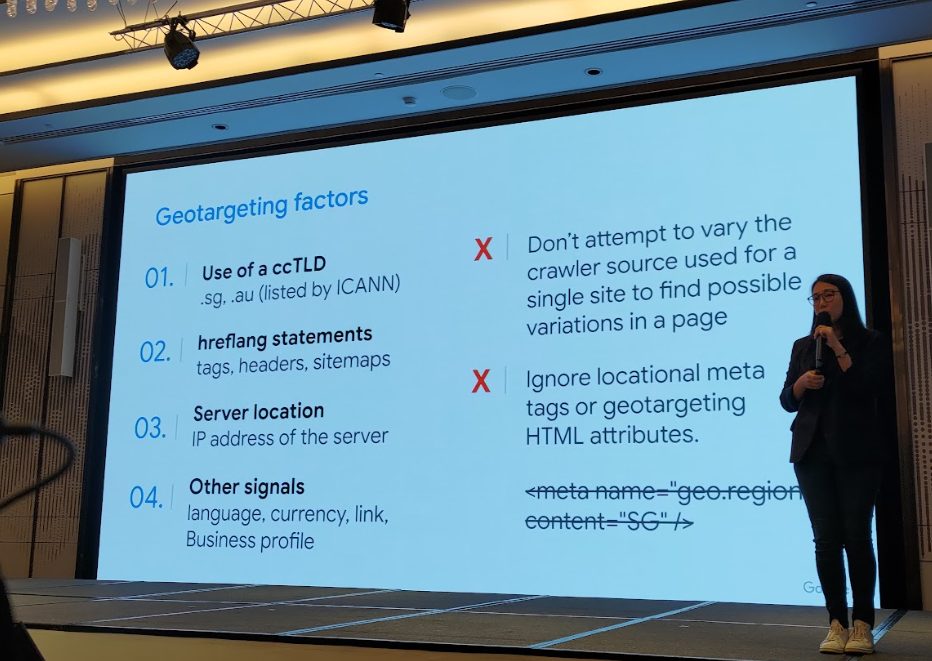

此外,多語系網站還必須面對技術層面的挑戰,包括:

- Hreflang 標記錯誤導致 Google 無法正確分派地區版本

- 若不同語系頁面相似度過高,將導致彼此互相競爭、Google 無法正確識別目標市場版本

- CDN / 伺服器位置對網站加載速度與 SEO 表現的影響

這些問題若處理不當,很可能導致「網站做了多語系版本,卻沒有多國排名」的窘境。

💡 awoo 觀點:

在台灣操作多語系 SEO,最常遇到的場景就是為品牌網站新增美國、英國等英語系市場的頁面版本。但這時常見的疑問是:英國、美國、澳洲等同為英語系國家,是否有必要針對每個國家建立獨立頁面?這樣會不會產生重複內容的問題?

當時我們在海報發表(Poster Session)環節向一位講者請教這個問題,對方給出的答案是:有必要拆開經營,因為即使語言相同,各國的文化脈絡與消費行為完全不同。同時,講者也強烈建議:品牌進入新市場時與其自己摸索,不如聘請當地專業人才來進行翻譯校稿與內容撰寫,能更有效率建立符合在地語境的內容。並搭配公關報導、媒體合作等方式提升品牌在當地的曝光與信任度。

因此,若品牌真心想拓展海外市場,不能只停留在語言翻譯層面。除了網站技術面要正確設置 hreflang 標記與網站架構,在內容方面,更需針對每個目標市場進行深入研究,理解當地文化、語彙、消費習慣與法規限制,才能擬定真正有效的內容策略與關鍵字布局。

重點不是你用了什麼語言,而是你有沒有解決在地使用者的問題。

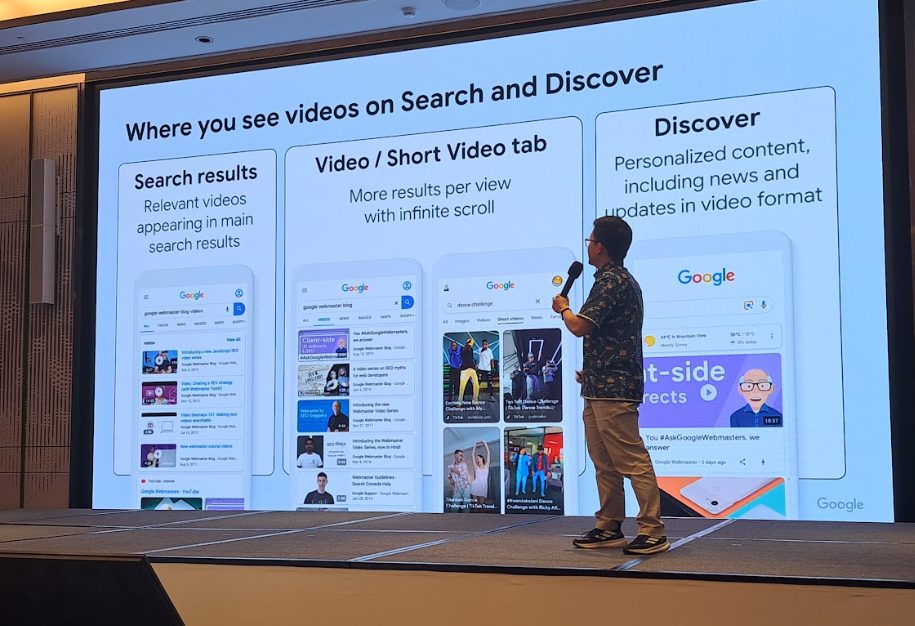

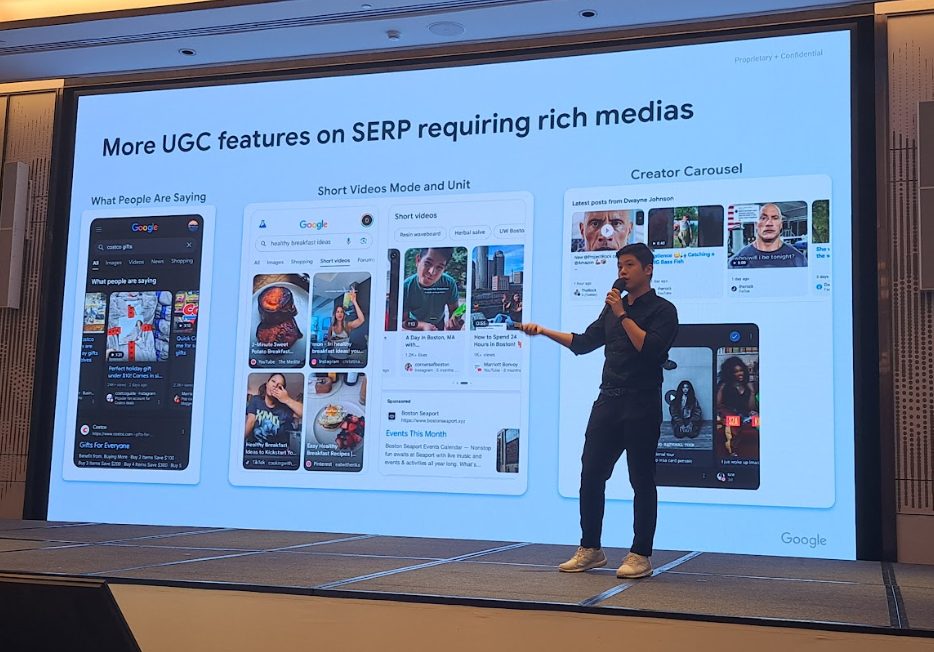

6. 圖片、影片不再只是輔助:爭取多版位搜尋結果曝光

在 AI 搜尋與使用行為改變的推動下,Google 的搜尋結果頁(SERP)正快速邁向「模組化、視覺化」。從 AI Overviews、圖片與影片版位、People Also Ask 區塊,到知識圖譜、地圖、論壇討論等,傳統的「10 個藍色連結」早已不再是唯一的焦點。

這代表什麼?如果品牌的內容策略仍只圍繞在文字頁面的排名,勢必會錯失大量非傳統版位的曝光機會。尤其 AI Overviews 的出現,Google 會主動從多種內容來源擷取資訊,不僅限於網頁文字,還包含圖片說明、影片片段、評論摘要、或知識圖譜的資料,最後整合成一段 AI 回答摘要。

因此,內容格式愈豐富,更有機會在搜尋結果達成贏家通吃,同時出現在文字、圖片影片、AIO 等多元版位,全面提升品牌在搜尋結果中的存在感與影響力。

💡 awoo 觀點:

當我們談論 AI 搜尋時代的「品牌存在感」,指的不只是網站是否出現在搜尋結果中,更關鍵的是:使用者是否記得你、認得你、信任你。而這正是圖片、影片等多媒體資源的價值所在。

相較於純文字內容,視覺素材更能快速傳遞品牌風格、建立記憶點,並在使用者心中留下獨特印象。無論是辨識度的圖像風格、展示產品應用情境的影片,或是一張懶人包圖片,都遠比一段純文字更具說服力與感染力。

因此,品牌應將圖片與影片資源視為核心資產經營,並搭配圖片 alt 標籤、結構化資料,讓這些多媒體內容不只是輔助,更是強化品牌存在感、爭取 AIO 等多元版位曝光的重要手段。

活動總結:AI 搜尋時代,SEO 策略的變與不變

AIO、AI Mode 劇烈改變了搜尋的樣貌,也讓人重新思考:SEO 的核心價值是什麼?機器與人的分工界線,又該如何界定?

AI 改變了什麼?

- 搜尋行為更複雜:AI 能處理更長尾、語意更複雜的查詢字詞。使用者不再只輸入三五個字,而是輸入一句話、一個問題,甚至展開連續對話。這也代表傳統的關鍵字思維需要改變,取而代之的是從「用戶旅程」與「產品情境」出發,理解使用者可能的搜尋脈絡與提問方式。

- 搜尋結果版位更多元:從 AI Overviews、圖片、影片、FAQ、知識圖譜,到 Circle to Search 等互動方式,傳統的藍色連結已不再是主角。品牌策略也必須從追求單一排名,轉向多版位布局。品牌是否能在越多地方出現、佔據越多視覺空間,將成為新的 SEO KPI。

AI 沒改變什麼?

- 技術體質是網站基本功:Google 官方明確指出,不管是 AIO、AI Mode、Gemini,其搜尋邏輯與傳統搜尋流程幾乎一致,核心架構依然是:檢索、索引、排序。也因此,網站體質是否健康,依然是能否被 AI 爬蟲讀取並引用的關鍵。對於中大型或媒體網站而言,更需要謹慎管理檢索預算,善用 robots.txt、noindex 等工具,避免浪費資源在無價值頁面上。

- E-E-A-T 仍是優質內容的最高準則:Google 一再強調,他們不在乎這篇內容是 AI 寫的還是人寫的,而是「內容到底對使用者有沒有幫助」。因此,內容中展現「經驗、專業、權威、可信」是 Google 評估內容品質的重要依據。

AI 時代做好 SEO 的關鍵:原則沒變,但方法要進化

我們必須更懂人性,知道哪些內容適合交給 AI,哪些內容必須保留人的溫度與視角,並把使用 AI 節省下來的時間投入在「觀點、經驗與洞察」的產出上。

同時,也要善用 AI 工具,從主題規劃、初稿撰寫、語意分析,到自動化處理技術體質問題,AI 是解放 SEO 生產力的工具。尤其對於規模龐大、頁面複雜的網站來說,能否善用 AI 大規模優化內容與架構,是勝出的關鍵。

awoo SEO 工程師 活動心得

這次參加 Search Central Live Deep Dive,最讓我印象深刻的,不只是 Google 官方如何解釋 AI 與 SEO 的關係,而是看到來自世界各地的 SEO 專家,如何在一片混亂中摸索方向、提出解決方法。這讓同樣站在第一線應對 AI 浪潮的自己很有共鳴。

關於 AI 搜尋,Google 官方給出的訊息很明確:「AI 沒有改變搜尋的底層技術流程,SEO 依然是根本」。聽起來是想緩解大家的焦慮,實際上對於 SEO 從業者而言,這一兩年充滿挑戰。

以台灣為例,自從 2025 年 5 月中文 AIO 正式上線後,我們實際觀察到不少網站的點擊率下跌 20~30%,AIO 造成的流量衝擊,已經從預測變為現實。所以我最喜歡的活動環節,其實不是官方的分享,而是聽那些實戰型的閃電講:社群專家拿出真實案例,分享他們如何因應 AI 搜尋,重新設定 KPI、調整內容布局、制定優化策略。對於 AI 搜尋,沒有人能給出標準答案,但每個人都在嘗試、在調整,在 AI 時代找生路。

也因為有這樣的交流機會,我看到台灣與國際 SEO 生態的差異。這場活動裡,「多語系 SEO」是被反覆提到的主題,因為不少參加者負責跨國網站,管理數十個市場、數百萬用戶。從 hreflang 標記、網站架構、內容在地化到檢索預算分配等,全都要考量。相較之下,台灣除了部分 B2B 網站有外銷需求,大多數 B2C 網站主要面向國內市場,語系單一、架構單純,因此對「多語系 SEO」或「大型網站 SEO」的需求自然沒那麼迫切。

而我想,這也是為什麼在台灣 SEO 社群裡,會出現「內容為王(內容至上)」的謬論,帶起「技術不重要,寫文章就好」的奇怪風氣,而且還不少人買單。原因在於:大部分台灣網站結構簡單、或倚賴第三方電商平台,使得技術體質面根本無從動手調整,「寫文章」成為最有感、最容易執行的優化方式。但這場活動讓我再次確信,真正能在 AI 搜尋時代站穩腳步的網站,一定是技術 SEO 與內容 SEO 都得兼顧。

看到現場那麼多來自不同產業、文化背景的 SEO 專家,用各種方法應對搜尋的混亂與變動,我相信 SEO 從來就不是只有一種作法。真正的挑戰,是如何善用 AI、與 AI 共存,並在變動中回到初衷:理解你的用戶,並真正解決他們的搜尋需求。

如有任何網站流量成長相關問題與需求、或想瞭解更多 AI SEO/GEO 服務歡迎填寫表單立即諮詢,將有 awoo 專業顧問與您聯繫。

Contact Us

「*」代表必填欄位